“Kamu suruh aku makan bagian mana dari keong ini?” suara Marcus menggema di kafe terbuka bergaya Paris, bikin beberapa kepala menoleh. Bunga sakura berjatuhan di sekelilingnya seperti salju berwarna merah muda.

Pelayan menghela napas panjang, dengan ekspresi sabar khas orang yang sudah ribuan kali menjelaskan escargot ke turis asing.

“Seluruh bagian tubuhnya, monsieur. Sudah dikeluarkan dari cangkangnya dan dimasak dengan mentega bawang putih.

“Di tempat saya, keong-keong ini biasanya kita semprot pakai racun,” gumam Marcus sambil mencolek si gastropoda dengan garpu kecil. Tubuhnya yang tambun, nyaris 130 kilogram membuat kursi mungil di kafe itu mengeluh tiap kali ia bergerak. April di Paris terdengar romantis saat ia memesan tiketnya dulu, tapi tak ada yang memperingatkan soal “petualangan kuliner” yang bakal bikin perut Midwestern-nya berontak.

“Mungkin di Amerika, keong dianggap hama,” kata si pelayan sambil mengangkat bahu dengan elegan. “Tapi di sini, ini makanan bintang lima. Dua puluh dua euro.”

“Dua puluh dua euro buat hama taman?” Marcus meraba-raba uang kertas warna-warni Eropa yang baginya lebih mirip uang monopoli. “Itu… lumayan mahal juga ya”

Alis kiri si pelayan terangkat tinggi, hampir menyentuh rambutnya.

“Mungkin monsieur lebih cocok makan di McDonald’s dekat stasiun.”

Tiga meja di sebelahnya, seorang pria Prancis ramping dengan syal melilit leher menyedot kopinya sambil menahan tawa.

Hari itu adalah hari ketiga Marcus di Eropa, liburan pertamanya setelah dua puluh tahun ditunda karena alasan kerja, takut naik pesawat, dan kenyamanan hidup di kota kecil Springfield di mana Applebee’s selalu jadi pilihan aman, serta tentunya tanpa menu keong. Di usia 45, ia akhirnya berani juga, sebagian karena nonton Before Sunset tengah malam, sebagian karena dokter bilang gaya hidup magernya sudah satu burger lagi dari titik bencana.

Resolusi tahun barunya untuk “coba hal baru” terdengar keren di bulan Januari. Tapi sekarang, di bulan April yang bermekaran di Paris, resolusi itu berubah jadi ujian nyali harian.

“Ya sudah lah,” Marcus menarik napas dan mengangkat garpu mungil itu. “Di Paris harus ikut budaya Paris.”

Ia menutup mata dan memasukkan escargot ke mulut. Rasanya ternyata nggak seburuk bayangannya, gurih, bermentega, dan teksturnya mirip jamur yang habis nge-gym.

“Aku makan keong,” gumamnya sambil mengunyah pelan. “Aku makan hama taman dengan gaya mewah. Ibu pasti pingsan kalau tahu.”

Beberapa pengunjung di sekitar memberi tepuk tangan kecil, seperti menyaksikan bayi yang baru bisa jalan.

Saat Marcus membuka mata, seorang kakek berjenggot putih rapi duduk di kursi di depannya. Entah sejak kapan dia datang. Marcus pun tak ingat ada yang minta izin duduk, tapi entah kenapa kehadirannya terasa pas.

“Pertama kali makan escargot?” kata si kakek, bukan bertanya, tapi memastikan.

“Dan saya masih hidup,” jawab Marcus, meneguk air mineral mahalnya. “Tapi nanti siang saya ada tur makan keju. Katanya beberapa keju di sini kayak kaus kaki setelah seminggu di mobil.”

“Nama saya Henri,” kata sang kakek, menyodorkan tangan keriput.

“Marcus,” jawabnya, mengelap tangan dari mentega sebelum menyambut uluran itu. “Marcus dari Springfield, tempat keong diinjak, bukan dimakan.”

Henri memesan espresso tanpa melihat menu. Saat datang, ia menyeruput pelan dan memejamkan mata, menikmati tiap tetesnya.

“Kenapa datang ke Paris musim semi ini, Marcus dari Springfield?” tanyanya, melirik ke bunga sakura yang terus berjatuhan. “Mencari romansa? Seni? Atau ingin memperluas dunia rasa di luar burger dan kentang goreng?”

“Dokter bilang jalan-jalan bisa ngurangin stres. Mantan istriku mau ambil rumah bulan Februari pakai namaku. Dan…” Marcus ragu sejenak. “Saya cuma pengin tahu, bener nggak sih Paris di musim semi seindah film-film?”

“Dan? Kesimpulanmu?”

Marcus menatap sekeliling, pohon-pohon berbunga, pasangan jalan berdua, bangunan tua berwarna emas terkena cahaya sore, dan seorang musisi jalanan memainkan La Vie en Rose dengan akordeon yang entah bagaimana terdengar indah.

“Film nggak pernah bilang kalau toilet umum di sini butuh uang koin pas,” jawab Marcus. “Atau kalau mesin espresso di kamar hotel butuh gelar sarjana teknik untuk nyalainnya.”

Henri tertawa. “Orang Amerika selalu fokus ke hal-hal praktis padahal sedang dikelilingi keindahan.”

“Kalau kamu pernah nyaris bikin banjir kamar mandi, kamu pasti ngerti pentingnya hal-hal praktis.” timpal Marcus.

Seorang gadis muda di meja sebelah sedang tenggelam dalam buku The Myth of Sisyphus karya Camus, sesekali mencoret-coret catatan. Marcus mencoba mengingat kapan terakhir kali dia baca sesuatu selain email, menu makanan, atau artikel kesehatan soal bedanya serangan jantung dan maag.

“Kamu tahu Sartre pernah bilang apa soal orang Amerika?” tanya Henri.

“Kalau kami gemuk?” Marcus menepuk perutnya. “Udah tahu kok.”

“Katanya, orang Amerika seperti anak-anak, karena percaya pada kebahagiaan,” jawab Henri, matanya berbinar. “Orang Eropa menunggu tragedi. Orang Amerika berharap akhir yang bahagia.”

“Kalau liat tagihan kartu kredit saya buat liburan ini, rasanya tragedi banget,” kata Marcus. Tapi ia tertarik. “ngomong-ngomong, Itu pujian atau sindiran, sih?”

“Bukan dua-duanya. Itu soal sudut pandang.” Henri menunjuk ke jalanan penuh bunga musim semi yang mekar dari balkon. “Lihat sekeliling. Apa yang kamu lihat?”

Marcus menatap: bangunan klasik, jalan berbatu, orang-orang ngobrol hangat di kafe, sepasang kekasih ciuman di dekat air mancur.

“Saya lihat orang-orang yang nggak punya masalah” ujarnya. “Dan semua badannya kayak belum pernah dengar istilah ukuran XXL.”

Henri tertawa lepas. “Saya lihat negara yang lebih mementingkan kenikmatan daripada produktivitas. Yang percaya hidup itu untuk dinikmati, bukan ditaklukkan.”

Marcus agak tersinggung. “Tapi di Amerika kami berprestasi. Kami bikin internet, biar orang bisa ngobrol sama orang asing dan upload video kucing.”

“Ya, Itu luar biasa! Kalian bangun pencakar langit, kami merawat katedral. Kalian lihat ke depan, kami lihat ke masa lalu. Dua jalan berbeda namun menuju pertanyaan yang sama: apa arti hidup yang baik?”

Marcus mulai merasa tidak nyaman. “Saya datang ke Eropa bukan buat pelajaran filsafat. Cuma pengin coba makan keong dan nggak mati.”

“Tapi sekarang kamu di sini, selamat dari escargot, dan berdiskusi eksistensial sama orang asing,” kata Henri sambil tersenyum. “Setelah ini, petualangan apa lagi?”

Marcus merogoh itinerary yang sudah lecek.

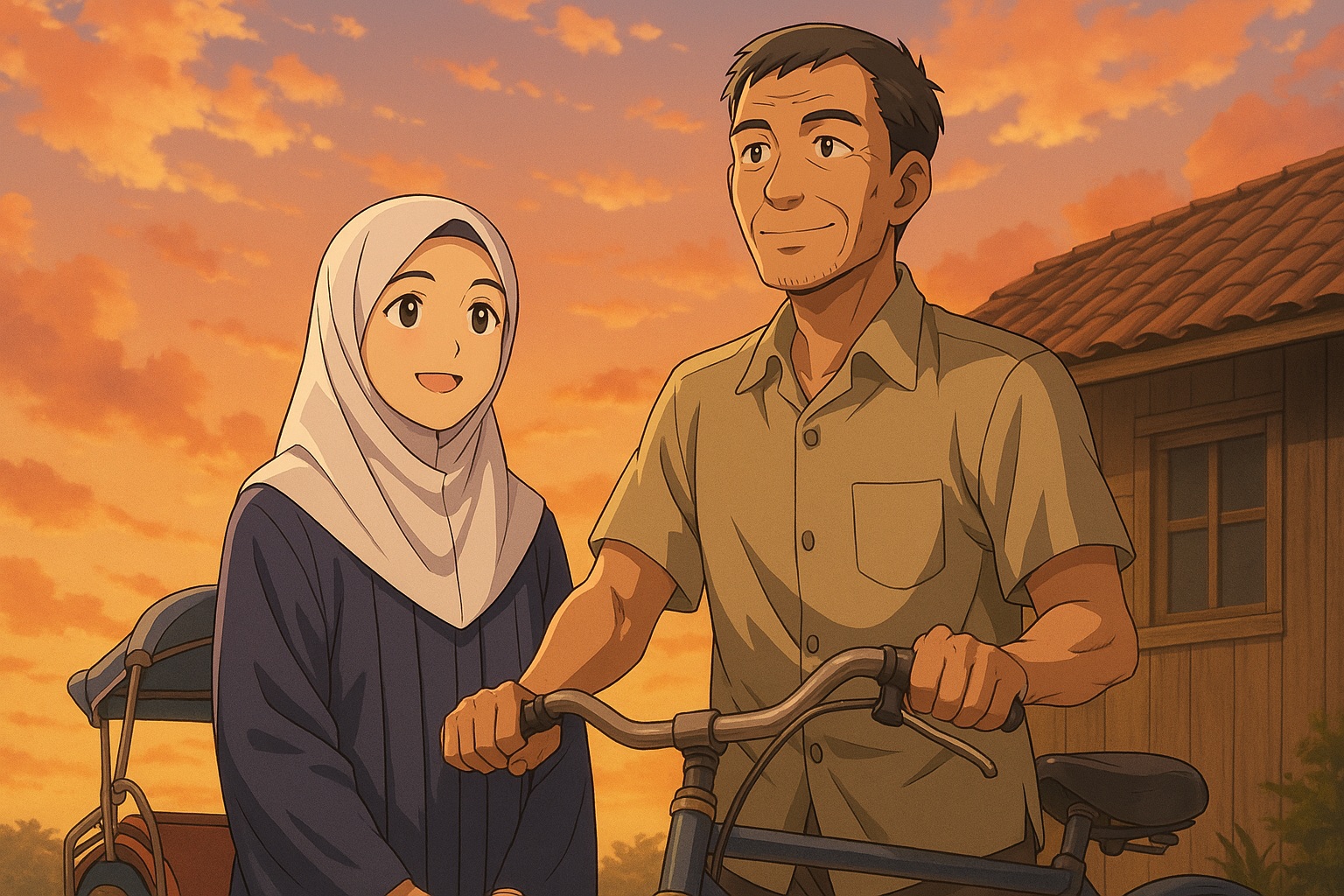

“Disini tertulis saya harus sewa sepeda mungil dan keliling kota. Saya di sepeda Eropa? Pasti kelihatan kayak beruang sirkus naik tricycle.”

“Luar biasa!” Henri berseru. “Awal dari kebijaksanaan adalah menyadari betapa lucunya diri sendiri. Camus pasti bangga.”

“Camus nggak pernah lihat paha saya saat naik sepeda Eropa,” gumam Marcus, tapi ia tertawa juga.

Sekelompok turis Amerika lewat sambil debat soal Eiffel Tower “layak nggak sih di-hype segitunya” sambil selfie bareng makanan.

“Itu teman senegara saya,” keluh Marcus.

“Tapi kalian punya hal yang diam-diam kami iri, optimisme, inovasi, keyakinan bahwa segalanya mungkin asal ada semangat… dan tentunya kartu kredit.”

Marcus tertawa tulus. “Dulu pengalaman paling ‘liar’ saya cuma nyobain rasa Doritos baru. Sekarang? Makan keong sambil bahas filsafat sama orang Prancis.”

Henri tersenyum. “Seperti kata Kierkegaard, kecemasan muncul karena menyadari kebebasan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapannya. Kalian punya terlalu banyak pilihan. Mungkin itu sebabnya kalian selalu terburu-buru, mengejar sesuatu agar tidak sempat merasa cemas.”

“Wah… dalam juga,” gumam Marcus. “Psikolog saya mahal banget, tapi belum pernah ngomong seperti itu.”

“Filsuf Eropa lebih murah,” balas Henri. “Cuma butuh secangkir kopi… atau sepiring keong.”

Mereka duduk dalam diam yang nyaman, bunga-bunga terus berguguran. Marcus merasa kursi yang tadinya sempit kini terasa cukup nyaman.

“Tahu nggak?” ucapnya pelan. “Selama ini saya cuma mikirin apa yang akan datang, promosi, pasangan baru, diet berikutnya. Tapi saya jarang mendapatkan momen dalam hidup.”

Henri mengangguk. “Orang Amerika datang ke Eropa cari monumen, tapi justru menemukan momen.”

“Ngomong-ngomong soal momen,” Marcus melihat jam. “Saya harus ke tempat penyewaan sepeda. Kamu kira mereka punya helm ukuran ‘Amerika’?”

“Rasanya sih nggak,” jawab Henri. “Tapi sistem kesehatan Prancis bagus. Jadi kalau kamu jatuh, kami siap merawat.”

Saat Marcus berdiri, kursi seperti menghela napas lega. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa berubah. Mungkin yang ia cerna bukan cuma keong… tapi cara pandang baru.

“Ada saran buat petualangan naik sepeda saya?” tanyanya.

Henri tersenyum nakal.

“Ya. Bawa ‘le courage’, atau seperti kata orang Amerika: ‘hold my beer and watch this!’. Dan mungkin… kamu perlu tambahkan bantalan kursi. Desainer sepeda Eropa belum pernah ketemu bokong Amerika.”

Di bawah cahaya sore yang hangat, Marcus melangkah ringan ke arah petualangan berikutnya. Di belakangnya, bunga-bunga musim semi terus berguguran, menebarkan janji bahwa kadang cara terbaik menemukan diri sendiri adalah dengan tersesat… sejenak… di tempat yang asing.